平渓線は宜蘭線三貂嶺から基隆河に沿って山間を行くのどかな路線です。全長12.7Kmのローカル線でかつては終点の菁桐と十分にあった炭坑からの石炭輸送が主たる収益源でしたが、閉山と共にすっかりさびれ、98年の土砂災害のときには一時廃止も検討されていました。しかし、数ヶ月ほどの運休後、これまでの非冷房旧型気動車を一新し全列車自強號並の新型気動車で運転が再開されました。また、これを期に料金が普通車料金から復興號料金に変更となり、実質値上げされました。

平渓線は宜蘭線三貂嶺から基隆河に沿って山間を行くのどかな路線です。全長12.7Kmのローカル線でかつては終点の菁桐と十分にあった炭坑からの石炭輸送が主たる収益源でしたが、閉山と共にすっかりさびれ、98年の土砂災害のときには一時廃止も検討されていました。しかし、数ヶ月ほどの運休後、これまでの非冷房旧型気動車を一新し全列車自強號並の新型気動車で運転が再開されました。また、これを期に料金が普通車料金から復興號料金に変更となり、実質値上げされました。

ちょうどその頃から台湾ではローカル線ブームとなり、訪れる人が急増。特に最近は休みともなると台北からの行楽客がどっと押し寄せ、休日の列車は鮨詰め状態になっています。私が最初に訪れたときは東京の通勤列車並みのパンパン状態で冷房車じゃなければきっとへばっていたことでしょう。  運行ダイヤは1時間に1本の設定で、最近は旅行客が増えて3~4両で運転されてます。ダイヤは日中ほとんどの列車が2014年1月に開業した深澳線と相互乗り入れを取り、海科館~瑞芳~三貂嶺~菁桐で直通運転が行われています。

起点駅は三貂嶺ですがここから発着する列車はなく、海科館以外に八堵、瑞芳と菁桐を結んでいます。最近は観光客が大幅に増え、車両もクロスシートからロングシート化が進められ区間車みたいになって味気なくなりました。

運行ダイヤは1時間に1本の設定で、最近は旅行客が増えて3~4両で運転されてます。ダイヤは日中ほとんどの列車が2014年1月に開業した深澳線と相互乗り入れを取り、海科館~瑞芳~三貂嶺~菁桐で直通運転が行われています。

起点駅は三貂嶺ですがここから発着する列車はなく、海科館以外に八堵、瑞芳と菁桐を結んでいます。最近は観光客が大幅に増え、車両もクロスシートからロングシート化が進められ区間車みたいになって味気なくなりました。

沿線風景・路線紹介 沿線風景は、基点の三貂嶺を発車するとすぐ宜蘭線と分岐し、基隆河の鉄橋を渡ればいきなり山深い車窓となります。途中のトンネルは素掘りのままのものもあり、なかなかいいムードです。大華駅は民家が数件あるだけで周りになにもないところです。結構降りる人はいますが、ここから線路沿いを歩いて十分瀑布にいく行楽客や野山を散策するハイカーがほとんどです。大華から十分までは渓谷沿いを走るいい風景が続きます。ちょうど大華と十分の中間付近に十分瀑布がありますが、滝自体は車窓からはうまいこと見えません。チラッと見える滝はにせ物です。 この区間を走るとき列車はタイフォーンを鳴らしまくって進んでいきます。この十分瀑布へ行く道は実質線路しかなく、たくさんの人が線路上を歩いているからです。十分瀑布の入り口も線路が道路であるかのような配置であります^^。 この滝を訪れるには、十分駅から歩いて行くのが基本です。だいたい駅から30分くらい。線路沿いの道路を大華方向に歩き、大きな車道に出たらそのまま線路沿いに大華方向に歩いて行きます。そして途中にある案内板にしたがって商店の中を通って川下へ降りて行きます。または、最近川沿いに遊歩道が整備され、そこを歩いていくこともできるようです。川原の道を馬なりにしばらく歩き、鉄橋横のつり橋を渡ったところあたりから線路脇を歩きます。  以前はこのコンクリートのつり橋がなく、並行する鉄橋の保線用の通路を歩かねばなりませんでした。「15人以上同時に渡るな」と立て札があるにもかかわらず、60人くらいは渡っていて、大雑把な手すりはあるものの高さがかなりあって、とてもスリリングなところでした。

以前はこのコンクリートのつり橋がなく、並行する鉄橋の保線用の通路を歩かねばなりませんでした。「15人以上同時に渡るな」と立て札があるにもかかわらず、60人くらいは渡っていて、大雑把な手すりはあるものの高さがかなりあって、とてもスリリングなところでした。

この十分瀑布は先述のとおり大華からも行くことができます。こちらからも30分くらいの距離ですが、大華駅前には何もなく、線路敷も狭いため列車の待避などを考えるとお勧めできません。でも、かなりの人が線路を歩いていて、列車が来てもトンネルの中をお構いなしに歩いている人もいます。実際に私が乗った列車でもトンネル内で何度か急停車し、20分遅れとなりました。ただ、運転手はこうしたことに慣れているようで、別に慌てずに危なそうなときだけ警笛を鳴らしていました。おおらかな国です。 話は戻って、十分の駅は線内唯一の交換駅で、駅員がいてタブレット交換も行われます。腕木式信号も健在です。以前は硬券乗車券も売っていましたがペラ券に変わってしまいました。駅の待合室にはやもりがたくさんいて、いかにもアジアの鉄道という感じです。印象的だったのは空爆時の避難ルートが書いた掲示板があったことで、台湾の複雑な位置付けがこんなところで感じられるとは思いませんでした。 この駅の構内は少し広いのですが、これは97年まですぐそばの新平渓炭鉱からの石炭積み出しを行っていたなごりです。貨車もその当時のものが構内に留置されています。鉱山跡は「台灣煤礦博物館」として整備され、十分の新たな観光スポットとなっています。当時の鉱山トロッコも復活しており、なかなかいい感じです(当サイト別ページで紹介)。駅への道沿いにもお店がたくさんあってここでの昼食も可能です。メニューに指をさして注文できます。  さて、この十分を出るとこれまでと代わって谷が広がり、川を左側にして終点へ向け登って行きます。望古、嶺?と小さな駅を経て線名になっている平渓に到着します。平渓駅は有人駅で、近くの集落もまあまあの大きさです。有名な平渓老街はこの平渓集落の一部です。最初の訪問時私はここで昼食を取り、焼飯やえびのから揚げ、小魚のフライなどをたらふく食べました。ウーロン茶2リットル1本とたらふくの料理で3人でたった400元。ただ、この食堂はちょっと中国語ができる人がいないと注文し難い形式です。(材料が並んでいてそれを選んで料理方法もお願いする)

さて、この十分を出るとこれまでと代わって谷が広がり、川を左側にして終点へ向け登って行きます。望古、嶺?と小さな駅を経て線名になっている平渓に到着します。平渓駅は有人駅で、近くの集落もまあまあの大きさです。有名な平渓老街はこの平渓集落の一部です。最初の訪問時私はここで昼食を取り、焼飯やえびのから揚げ、小魚のフライなどをたらふく食べました。ウーロン茶2リットル1本とたらふくの料理で3人でたった400元。ただ、この食堂はちょっと中国語ができる人がいないと注文し難い形式です。(材料が並んでいてそれを選んで料理方法もお願いする)

終点の菁桐は日本的な香りのする小さな駅で、かつて使われていた石炭の積み出しの施設が残っています。通常無人駅ですが休日多客時には臨時に駅員が駐在。さらにもう集集線ぐらいしかなくなった硬券キップも未だ購入できます。 また、ここからは台北までの直通バスがありますが、あまり本数が多くありません。台北市内にバスで行くには、あらかじめ時間を調べておいたほうがいいでしょう。(といってもどこにどう確認するかよくわかりませんが新店方面に連絡) 台北からの行楽客には、ここ菁桐まで車で来て、列車で大華や十分に遊びに行くひとも結構いるようです。車中、日本語で話しかけられた台北のおじさんはロッククライミングをしに車で菁桐できて、列車を使って行ったといってました。  この平渓線は漢字だけの看板がなければ日本のどこかのローカル線のような感じを受けます。沖縄にもし鉄道が引かれていたら、こんなローカル線も残っていたのかなという感じです。時間が許すようでしたら、台北から1日かけてじっくりと訪れてみてください。特にこれといった観光スポットはないですが、台湾の田舎が楽しめると思います。

この平渓線は漢字だけの看板がなければ日本のどこかのローカル線のような感じを受けます。沖縄にもし鉄道が引かれていたら、こんなローカル線も残っていたのかなという感じです。時間が許すようでしたら、台北から1日かけてじっくりと訪れてみてください。特にこれといった観光スポットはないですが、台湾の田舎が楽しめると思います。

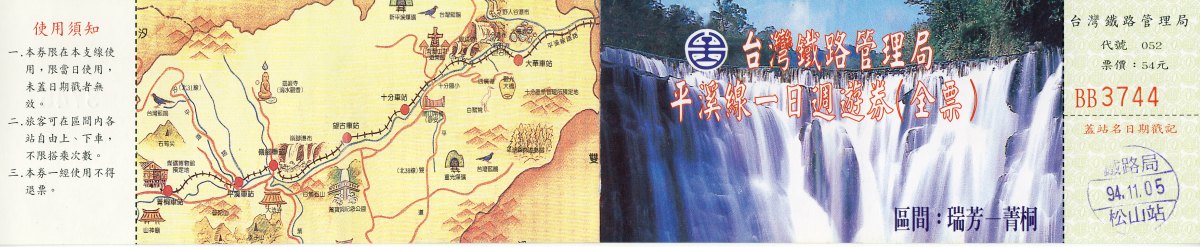

なお、2014年7月からは列車の直通運転がされている、平渓線+瑞芳~三貂嶺+深澳線で自由に乗り降りできる「平溪、深澳雙支線一日週遊券」が台北駅瑞芳駅で売ってます。購入は乗車当日(前売りも可能だが乗車券に乗車当日に日付印を押してもらう必要があって現地語で話せないと苦労する)に購入します。またフリー区間までの乗車券を別途購入、乗車券は瑞芳でOKです。駅で平渓線までの途中駅下車しなければそのままでOKです。行きに帰りの瑞芳駅からの往路の乗車券も買っておきましょう。

なお、2014年7月からは列車の直通運転がされている、平渓線+瑞芳~三貂嶺+深澳線で自由に乗り降りできる「平溪、深澳雙支線一日週遊券」が台北駅瑞芳駅で売ってます。購入は乗車当日(前売りも可能だが乗車券に乗車当日に日付印を押してもらう必要があって現地語で話せないと苦労する)に購入します。またフリー区間までの乗車券を別途購入、乗車券は瑞芳でOKです。駅で平渓線までの途中駅下車しなければそのままでOKです。行きに帰りの瑞芳駅からの往路の乗車券も買っておきましょう。

撮影ガイド  三貂嶺の分岐点あたりで山間を行くシーン。大華駅前後も感じいいです。十分付近では十分瀑布へいく車道から俯瞰気味に撮影可能。十分駅手前のごちゃついた界隈も台湾らしくていい感じ。台灣煤礦博物館のトロッコ乗り場(入り口側)からも大俯瞰が可能。あと終点菁桐まではあまり開けたところがなく駅での撮影が手軽です。駅間を歩きながらの撮影は夏場の場合必ず水を。

三貂嶺の分岐点あたりで山間を行くシーン。大華駅前後も感じいいです。十分付近では十分瀑布へいく車道から俯瞰気味に撮影可能。十分駅手前のごちゃついた界隈も台湾らしくていい感じ。台灣煤礦博物館のトロッコ乗り場(入り口側)からも大俯瞰が可能。あと終点菁桐まではあまり開けたところがなく駅での撮影が手軽です。駅間を歩きながらの撮影は夏場の場合必ず水を。

|

|

|

■三貂嶺 |

・山中の山間の駅、分岐駅ですが駅前にはなにもありません。平渓線の始発列車もこの駅からではありません。 1 2 -1999.7.18

|

・三貂嶺駅でタブレットを受け取ります。

|

1 2 3 4 -2010.5.2

|

・宜蘭線との分岐あたりは両線にとっての撮影ポイント。

|

1 2 -2010.5.2

|

・この日は週末で編成も4両仕立て。

|

1 2 3 -2010.5.2

|

■三貂嶺-大華 |

・三貂嶺を降り花連方向に線路沿いを歩いた宜蘭線との分岐付近から大華には小道が延びています。 1 2 -1999.7.18 3 4 -2010.5.2

|

・午前中から日中が順光。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 -2010.5.2

|

・もう少し先の小さな集落付近。

|

1 2 3 4 -2010.5.2

|

■大華-十分 |

・十分駅から十分瀑布へ行く道沿い(車道のほう)から。こんな感じの俯瞰撮影が可能です。 1 2 3 -1999.7.18

|

・十分瀑布近く。かつて滝まではこの鉄橋の保線用通路を渡っていかないといけませんでした。なおバックの滝はニセモノ。

|

1 2 3 -1999.7.18

|

・十分駅近くの有名なざわついたところ。半併用軌道のいい感じでよく旅行雑誌や番組で登場します。台灣の田舎って感じがしてなかなか趣があります。

|

1 2 3 4 -1999.7.18 5 6 7 8 9 -2005.11.5

|

・列車が来ないときはみんな線路を歩いてこんな感じに。東南アジアらしい風景になります。一応歩くなと看板でてるんですが・・・。ちなみにこの界隈の食べ物屋さんですが、人が入っているところがおいしいところです。言葉が通じなくてもメニューに指をさして注文すればOKです。

|

1 2 3 -1999.7.18 4 5 6 7 8 9 -2005.11.5

|

■十分 |

・交換駅らしい駅。日本のローカル線にムードが似ていて懐かしい感じがします。腕木式信号にタブレットも健在。 1 2 3 4 5 6 7 8 -1999.7.18 9 10 11 12 13 -2005.11.5

|

・休日には大勢のハイカーが訪れ、のどかな駅も大混雑になります。駅員さんは慣れっこらしく、あわてる様子もなくのんびり時間が過ぎていきます。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -2005.11.5

|

■平渓 |

・路線名由来の地。沿線ではまとまった街の駅で、当時は有人駅で硬券乗車券も常備していました。山の上にある駅で、街から駅までみなさん汗だくで上ってきます。 1 2 3 4 5 6 7 -1999.7.18

|

■菁桐 |

・土日祝日には多くのハイカーでごった返します。駅はこじんまりした田舎駅でいい感じです。構内にある小さなヤードはかつては十分同様に石炭積み出しが行われていた遺構です。 1 -1999.7.18 2 3 4 5 6 -2005.11.5 |