上山田線は、現在の筑豊本線飯塚駅から山田市内を通り、日田彦山線豊前川崎までに至る、全長25.9kmの路線でした。当初は飯塚から上山田までの路線でしたが、1966年3月10日に上山田から豊前川崎までが延長、同じく漆生線漆生駅から上山田線下山田駅(厳密には嘉穂信号所)まで が延長され、盲腸線だった上山田線、漆生線は日田彦山線と接続するようになりました。

上山田線は、現在の筑豊本線飯塚駅から山田市内を通り、日田彦山線豊前川崎までに至る、全長25.9kmの路線でした。当初は飯塚から上山田までの路線でしたが、1966年3月10日に上山田から豊前川崎までが延長、同じく漆生線漆生駅から上山田線下山田駅(厳密には嘉穂信号所)まで が延長され、盲腸線だった上山田線、漆生線は日田彦山線と接続するようになりました。

この66年開業当時は石炭輸送をにらんでの延長でしたが、政府のエネルギー政策の転換により、十分にその役目を果たせないまま両線とも廃止となっています。同様に未成線の油須原線(現在の平成筑豊鉄道油須原から日田彦山線豊前川崎まで約8km)も石炭輸送という使命での鉄道計画でしたが、95%の完成率にしながら工事中断となっています。元々この油須原線は上山田線の延長第二ステップで、基本計画は漆生~上山田~豊前川崎~油須原というものでした。国鉄巨大赤字債務に大貢献した有名な無駄路線です。 飯塚から上山田までの路線は集落を結ぶ生活路線といった感じでした。それなりの乗客を乗せて走ります。しかし、上山田から先、豊前川崎までは???というような寂れたところを通っていました。元々貨物輸送を考えていたからかもしれませんが、66年に開業した区間は常に回送列車の様相でした。 ダイヤは飯塚-上山田に11往復ありましたが、上山田-豊前川崎には朝と夕の4往復しかなく、デイタイムはまったく走らないという典型的な超ローカル線でした。さらに上山田線直通列車は1日1往復で、チャレンジ2万キロをしていた方は泣かされたと思います。(私も飯塚駅寝で完全乗車しました) 一方、上山田線と双子の関係であった漆生線は、上山田線よりも人口の少ない所を走る路線で、現在のJR後藤寺線下鴨生から稲築町漆生を経て嘉穂町はずれにあった上山田線嘉穂信号所に至る路線でした。 ダイヤは下鴨生-漆生に8往復、漆生-下山田に3往復しか列車の筋がありませんでした。特に昼には下鴨生-漆生に1往復しか列車の設定がなく、誰も乗ってほしくないというお粗末なダイヤでした。そもそも、バスで十分という人口分布で、炭坑がなければ当然存在しないという路線でした。 九州はバスがすごく発達しており、JRに平行して上山田-飯塚間には30分に1本は走っていたと思います。わざわざ本数の少ない列車に乗ろうなんて意識はなく、競争力のない路線は淘汰されたという感じです。 |

|

★上山田線

|

■豊前川崎 |

・分岐駅らしく駅舎もありました。 1 -1985.3.19 2 3 -1988.8.12 3 -1988.8.13

|

■東川崎 |

・ホームと雨除けだけがあるシンプルな駅。 1 -1988.8.13

|

■真崎 |

・東川崎とよく似た感じ。 1 -1988.8.13

|

■熊ヶ畑 |

・まわりに人家も少なく利用者は学生くらい? 1 -1988.8.13

|

■上山田 |

・駅舎もあるわりと大き目な駅でした。ラッシュ時はほとんどが通学利用者。多く乗るのは定期券が西鉄バスより安いからってことなんですけどね。 1 2 3 4 -1988.8.13

|

・客車も運行してたくらいなんですがなぜかスルッと廃止されちゃいました。定期代以外に勝るところがなかったってことなんでしょうね。

|

1 2 3 4 -1988.8.13

|

■大隈 |

・交換可能駅だったんですが当時はすでに貨物もなくなっていて閉塞システム維持のためにあったんじゃなかったっけ。 1 2 -1988.8.13

|

■嘉穂信号所 |

・信号の自動化は先送りされてたので漆生線との分岐点だったこの信号所には係員が常駐していました。 1 -1988.8.13

|

■下山田 |

・駅舎の立派さと列車本数とのバランスが全く取れてないんですが、過去の栄華が伝わる、そんな駅でした。 1 -1988.8.13

|

■飯塚 |

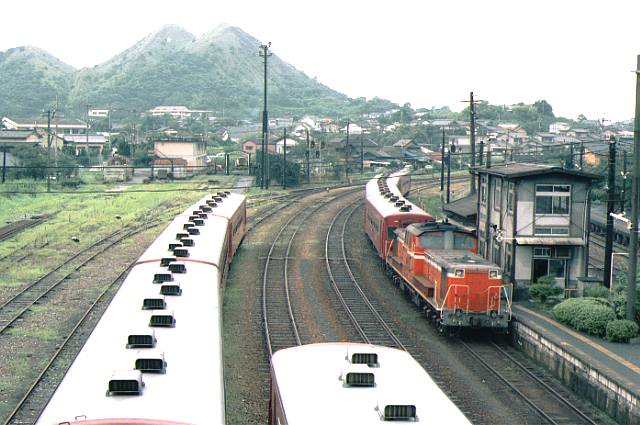

・使われない広いヤードとボタ山が時代に取り残された感を出して風景がどことなくさみしい感じがしたものです。 1 -1988.8.13

|

|

■漆生 |

・ただのお名残乗車のみで駅名標しか撮ってないんですよね~ 1 -1985.3.18

|

■下鴨生 |

・乗車記憶もなくなってしまった・・・もう少し写真を撮っておかないと忘れていく一方・・・ 1 -1985.3.18 |